核心提示:二月初的京郊皮村,十余位打工诗人从深圳、陕西、安徽、浙江各地齐聚北京,可以说是穿过大半个中国去读诗,我们也得以有机会认识这些平日里就默默工作在车间里,矿井下、流水线旁的普通工人,他们不是沉默的大多数,他们同样敏感、细腻,向往美好,他们驾驭文字宣泄内心的情感,和冰冷如铁的生活,做着形而上的抗争。

凤凰卫视3月16日《与梦想同行》,以下为文字实录:

艾楚怡:各位好,欢迎大家继续《与梦想同行》,上周我给大家介绍了由诗评人秦晓宇和财经作家吴晓波共同发起的一系列,和打工诗人相关的活动,包括出版一本打工诗典,策划一场工人诗歌朗诵会,以及拍摄一部打工诗人的纪录片。二月初的京郊皮村,十余位打工诗人从深圳、陕西、安徽、浙江各地齐聚北京,可以说是穿过大半个中国去读诗,我们也得以有机会认识这些平日里就默默工作在车间里,矿井下、流水线旁的普通工人,他们不是沉默的大多数,他们同样敏感、细腻,向往美好。他们驾驭文字宣泄内心的情感,和冰冷如铁的生活,做着形而上的抗争,今天要和大家介绍的是一位女诗人邬霞。在朗诵会上,诗评人秦晓宇介绍她时,引用了智利诗人聂鲁达的一句诗,我承认我历经沧桑。

邬霞:包装车间灯火通明,我手握电熨斗集聚我所有的手温,我要先把吊带熨平,挂在你肩上不会勒疼你,然后从腰身开始熨起,多么可爱的腰身,可以安放一只白净的手,林荫道上,轻抚一种安静的爱情。

在制衣厂里面我是在包装部,拿一把剪刀剪线头,然后我就想象穿着吊带裙的女孩子是什么样子,这首诗歌里面也反映了就是对美好爱情的向往,打工妹她也是和其他女孩子是一样的,她也向往美好的爱情和美好的生活。

艾楚怡:写《吊带裙》时邬霞已经在深圳工作了12年,1996年作为第一代留守儿童,14岁的邬霞辍学了。从四川内江随父母来到深圳,进入母亲工作的制衣厂,成为了一名童工。儿时的邬霞在父母寄来的明信片当中,第一次看到了深圳,遍布高楼大厦,她以为父母在外面过上了好日子,但真实的打工生活却和明信片上的美好大相径庭。

邬霞:每天就是过着那样很枯燥无味的生活,也觉得特别的不适应,然后有一天我和我妈妈上班的时候就是坐在一个坐桶上面,有一个翻译,他就踢了一脚我们坐的那个坐桶,我们不知道是他,我们以为是日本人来了,不让坐,因为那个厂是日资企业,然后我们就吓了一跳,回头一看是那个翻译,我就气得要命,就觉得好像自己低人一等。然后到了晚上,我就那股怨气就还没办法排解出去,我就突然想到说我要写东西。

而我要下班了,我要洗一洗汗湿的厂服,我已把它折叠好,打了包装,吊带裙它将被运出车间,走向某个市场,某个时尚的店面,在某个下午或者晚上,等待唯一的你,陌生的姑娘我爱你。

这个打工作家文学之路步履维艰,为更好地照顾家人希望找一份文字工作

生活的琐碎、照顾病父的艰辛以及结婚生娃的操劳,让宝安打工作家邬霞的文学之路步履维艰。2月初,邬霞被著名诗评人秦晓宇选中,受邀到北京参加一场以工人诗人为主体的诗歌朗诵会。这次北京之行再次点燃她心中文学的火苗。辞旧迎新之际,为了更好地照顾家人、实现文学梦想,邬霞希望“逃离”工厂,找到一份文字工作。

打工生活激出文学梦想

身材娇小,长相清秀,皮肤白皙,在西乡乐群社区一幢陈旧的出租屋里,坐在记者面前的邬霞怀里抱着约8个月大的小女儿,对于记者的每个问题,她都回答得干脆利落。

1996年,作为中国第一代留守儿童的邬霞只有14岁,初中还没有毕业,那一年她便跟着母亲来到深圳,在一家工厂当起了童工,开始了她长达12年的工厂生活。“我曾经极其痛恨工厂里的生活,每一件事都规定得很死,约束太大没有自由,这不是我想要的生活。”2008年,邬霞从工厂出来,摆过地摊,做过专柜,但是都没有太大收获。

写作成了伴随邬霞打工岁月的精神支柱和希望,更让寄托了邬霞对美好生活的热爱和向往。还住集体宿舍的时候,晚上十一二点下班,吃个宵夜,排队洗衣服洗澡,完成这些后,邬霞就爬到上铺,拉上帘子,一页页地编织着自己的精神世界,直到凌晨三四点。就是这样,这位生活在最底层的打工女子用心坚持梦想,多年来一共写出了200多万字的文学作品。

她的很多小说、随笔以及诗歌在《作品》《诗刊》《广州文艺》《散文》(海外版)等杂志上都有发表,这些成绩,让平淡如水的生活泛起了涟漪,激荡出文学的梦想。“我真的很喜欢写作,有很多故事,很多题材我都想写。”看着怀里年幼的女儿,邬霞总感觉自己创作的时间像是被偷走了。

赴京会诗友再燃文学火苗

来源:宝安日报

当代工人诗歌:吟诵中国深处的故事

“这些背对着我们的人,他们是有感情的,他们是有灵魂的,他们对这个时代是有诉求、有感恩、有愤怒的”过往30多年,中国工人是“中国奇迹”的主要创造者之一,但在现实生活中,他们却长期被边缘化,他们的声音长期消隐。这3.1亿人,就工作在我们周围,却仿佛十分遥远。

很多人并不知道,当代中国工人在创作出巨大物质财富的过程中,也创作了数量惊人的诗篇,其中的佳作和许多知名诗人的作品相比毫不逊色,甚至更具有直指人心的力量,但这部分文学成就被严重忽视和低估。譬如1980年代以来几乎所有重要的诗歌选本,工人诗歌基本是缺席的,在当代文学史的主流叙述中也难觅其踪影。这些诗歌,就像它们的作者一样,长期消隐于光亮之外。

我们通过各种方式找到这样一批特殊的工人。他们都是普通工人,同时也是优秀的诗人。他们的诗是一个又一个中国深处的故事……

——秦晓宇

2月2日,工人诗歌云端朗诵会上,来自全国各行各业的工人诗友以及活动组织者合影。生活工作太忙,有些人带着孩子过来参加活动。比如前排穿着彝族传统服饰的吉克阿优和他旁边一身白衣的邬霞。

新华每日电讯记者 吉玲摄

新华每日电讯记者李坤晟 吉玲 实习生刘玲

巷道爆破工人、炼钢厂工人、铁路工人、建筑工人、酿酒工人、煤矿工人、薄膜厂流水线工人、锅炉工人、羽绒服厂的填鸭毛工人、服装厂女工……2月2日晚,18名来自天南海北的工人,齐聚位于北京市五环外城乡接合部的打工文化艺术博物馆参加了一场特殊诗歌朗诵会。

虽然朗诵者的发音还夹着方言,他们站在观众和摄像机前举止还有些生硬,在朗诵稍长一点的诗时,他们甚至会拿起诗稿照着念,但在这场名为《我的诗篇:工人诗歌云端朗诵会》中,每一位朗诵者都是工人,他们朗诵的每一首诗都带有鲜明的工人色彩。最关键的是,他们朗诵的是自己写下的诗篇。某个意义上,他们就是当代中国诗坛工人诗人的代表。

诗评人秦晓宇是这场朗诵会的总策划之一。从去年春天开始,他的大部分精力都在编纂一本名为《我的诗篇——当代工人诗典藏》的诗集和拍摄一部讲述中国当代工人诗人的纪录电影《我的诗篇》。至于这场朗诵会,可以算是这两项工作的衍生品,也是纪录片中的华彩乐章。

秦晓宇对《新华每日电讯》记者说,在当代中国,工人和诗歌在一定意义上都面临被边缘化的命运。他希望能把两者结合起来,唤起更强的能量。

不绝望,不悲戚

我多想像建国初期的

劳动模范们那样

从职工浴池出来穿着人民装骑上“国防”牌的脚闸自行车

脑袋里想着齿轮或者磨具的革新难题

春风迎面吹来了

明天天亮我要第一个站在机器前

精力旺盛

等待着工友们的到来

等待着劳动竞赛中产生的爱情

多么好。多么健康

五十几年后

我下班途中途经一片楼群

见到两个耄耋老人深情地

谈论他们的工厂

他们的工厂已经消失了,永远消失了

但他们仍用拐杖

时不时颤巍巍指指那个方向

——田力《二月二十五日,下班途中》

一切还要从2013年的第44届鹿特丹国际诗歌节说起。当年诗歌节推出了“鹿特丹——北京文艺网国际同步诗歌节”活动,组织者要从北京文艺网国际华文诗歌奖的投稿者中选择部分诗人,将其作品译成英文发布到网上。

诗评人秦晓宇是活动的评委之一。在评选过程中,一首名为《纸上还乡》的作品获得了最多的选票。秦晓宇有些错愕。曾写过40万字的《玉梯——当代中文诗叙论》的他一向自信自己在当代中文诗歌领域的发言权。但却从未听过《纸上还乡》作者郭金牛的大名,尤其当他知道,郭金牛多年来一直在珠三角地区打工,曾从事过建筑工、搬运工、普工和仓管的工作。他把这件事写在了一篇名为《共此诗歌时刻》的文章里。

2014年,财经作家吴晓波读到了这篇文章。在《激荡三十年》一书里,以企业家视角描写改革开放30年风云际会的他意识到,在当今中国存在着一批工人诗人,他们迄今仍在一线从事劳力生产,同时他们也在写诗,描写的正是生活和劳动本身。

据统计,中国2900个大小市县里,生存着2.3亿农民工,再加上有城市户籍身份的产业工人,总数约3.1亿。吴晓波对《新华每日电讯》记者说:“外国人对现代中国的了解,首当其冲的是 中国制造 。那么, 中国制造 究竟是谁在制造?我们知道马云、王传福、李书福……但真正做出袜子的是谁?文学界对这群人也很陌生。如果这批人能够被聚集起来,对时代会有记录性。”

于是,吴晓波建议秦晓宇编纂一本工人诗歌的选本记录这段历史。秦晓宇深化了这个想法,开始酝酿《我的诗篇——当代工人诗典藏》。后来,吴晓波又找到曾经帮他拍摄纪录片《激荡三十年》的导演吴飞跃。他们和秦晓宇一道启动了纪录电影《我的诗篇》的拍摄工作,准备记录工人诗人的故事。

据秦晓宇估算,当代中国,有上万名一线工人在以写诗的形式记录他们的生活,从鞍山赶来参加朗诵会的田力是其中之一。1982年进入鞍钢工作的他,经历了车间雪白的墙壁上还刷着“你是工厂的主人”“发挥主人翁精神”的时代。

在那个年代,几乎所有鞍山人都以成为一名鞍钢人为荣。父辈退了休,一般家庭只有一个顶替的名额。没被选中的兄弟姐妹只能去鞍钢下属的大集体企业。田力高中毕业后,先干了一段时间有轨列车的售票员。但很快,他就通过招工考试进入鞍钢。他回忆,父亲知道后,连说:“这孩子以后保靠了,不用操心了。”

但随着上世纪90年代国企改制,下岗大潮袭来,无数工人的命运在一夜间改变。工人身上曾引以为傲的光环逐渐消退殆尽。坐在《新华每日电讯》记者面前,田力以自己没有被下岗波及回避了这个话题。

但他写下了那首《二月二十五日,下班途中》。他说,诗里描写的老人和别人扯起家常,总会聊起那座早已消失的工厂和曾经自己为之奉献的青春。田力叹了一口气说:“当年的5块人民币上还有我们钢铁工人。”

来自苏北农村的诗人绳子则没有躲过下岗的命运。他说:“我从1988年进入工厂,原本抱着对工作的热情,但工厂很快就倒闭了。梦想破碎的我在很多年后回头整理了许多历史资料,才知道当时我们并没有选择的权利。很难想象,一个个工厂在几年之间,接连大规模倒闭。我们从一个县城迁徙到另外一个县城,其中没有任何一个工厂是开工的……我在工厂工作了25年,为自己制定出一套人生态度:不绝望、不悲戚,不摇尾乞怜。”

吴晓波对《新华每日电讯》记者说:“今天,我看到这些诗歌以后,才发觉这些背对着我们的人,他们是有感情的,他们是有灵魂的,他们对这个时代是有诉求、有感恩、有愤怒的,很多的苦难没有被所谓的精英分子目睹过。”

读完《资本论》的工人

早晨起来 头像炸裂一样疼

这是大机器的额外馈赠

不是钢铁的错

是神经老了 脆弱不堪

我不大敢看自己的生活

它坚硬 铉黑

有风镐的锐角

石头碰一碰 就会流血

我想告诉你

我在五千米深处打发中年

我把岩层一次次炸裂

借此 把一生重新组合

我微小的亲人 远在商山脚下

他们有病 身体落满灰尘

我的中年裁下多少

他们的晚年就能延长多少

我身体里有炸药三吨

他们是引信部分

就在昨夜 在他们床前

我岩石一样 轰地炸裂一地

——陈年喜《炸裂志》

与身为城市产业工人,见证过工人群体的黄金时代的田力相比,像陈年喜这样的进城务工者很多时候更愿意把自己当成一名农民。

老家在陕西商洛的陈年喜已经做了15年的巷道爆破工了。矿山上的工人采矿前,都需要他这样的人在矿山上找到合理的位置,填充好计算过的炸药,轰出一条长长的隧道。然后,矿工们才有用武之地。

祁连山、昆仑山、太行山、长白山……15年来,陈年喜奔波在高山戈壁间。他一个人在这座大山里炸个洞,过阵子就转到别的山里去了。身边的人一直在变,陪伴他的就是那些炸药。他不停地炸,不停地炸,即便得知自己的母亲得了癌症,也无法在第一时间抛下手头的工作回家。

父亲已经半身不遂,母亲又患上食道癌,在家照料孩子的妻子种地的收入可以忽略不计,生活对陈年喜而言,不啻是场真正的战斗。

幸好,他还有了写诗的乐趣。坐在《新华每日电讯》记者面前的这位陕西汉子谦虚地说:“自己的作品还谈不上高度。”

陈年喜在读高中时就给《萌芽》投过稿,也尝试了一些诗歌创作。但结婚之后,因为生活压力,一停笔就是十来年。

直到三四年前,他通过手机注册了博客,才重新走上了诗歌创作的道路。这位一年大多数时候住在荒郊野外的工棚里,终日与炸药雷管为伍的铁汉,平日里不抽烟、不喝酒,也很少跟工友打牌。更多时候,他把业余时间用来读书和写诗。

仅有高中学历的他,至今也只能在手机上写诗,他不理解为什么电脑键盘上的字母顺序不像手机上的九宫格ABCD排列得那么整齐。但他却花时间读完了《资本论》,只是好奇为什么马克思的思想在这个国家被奉为圭杲。不过他对《新华每日电讯》记者坦承,自己消化得很少。

今年45岁的陈年喜觉得自己的身体再干10年没有问题。虽然去年他刚刚在一次矿道的塌方中死里逃生。记者问他对儿子有什么期望。他说,想法当然很美好,但儿子可能还是出来打工吧。

如果说,陈年喜还在继续自己的战斗,那么,比他小20岁的许立志却选择了结束。2014年9月30日,90后打工诗人许立志选择告别了这个世界。

他原本是秦晓宇编纂的诗集中最年轻的一位诗人。秦晓宇甚至认为,给许立志冠上“打工诗人”的标签是一种侮辱。“他是一位真正的诗人。”秦晓宇说。在这本工人诗集的开头,秦晓宇选择的是写下《车间与库房》的顾城。

《新华每日电讯》记者曾问陈年喜,在外多年会不会觉得外地比自己的家乡好。陈年喜笑笑,繁华之地哪会有矿,自己倒是常去方圆数百公里荒无人烟的偏僻之地。来自广东揭阳的许立志则在21岁时来到深圳,成为富士康工厂流水线上的一名工人。这是另一种孤独。

秦晓宇整理了许立志留下的193首诗,还通过众筹的方式帮他出版了诗集。他指出,许立志的作品风格在富士康工作那几年有一个明显的嬗变。“死亡”成为他很多作品的主题。

“有些诗人也屡屡提到死亡,但活得兴高采烈。立志却活在了自己的主题中。”秦晓宇对《新华每日电讯》记者说。

虽然许立志已经去世,秦晓宇和吴飞跃依然选择他作为纪录片的主要角色之一。他们造访了许立志生前居住的出租屋。“看到他们的生活环境,我自己特别压抑。立志去世时,很多人站出来说,年轻人你应该看开一点。年轻人你对不起你的父母家人。但深层次的原因呢?你可以通过这些文字找找原因是什么。”

吴飞跃说,按照他最初的设想,纪录片里工人的生活应该是色彩斑斓的。虽然有艰苦的一面,也有快乐的一面。但通过实地采访,他认识到大多数工人生活中的些许快乐,跟他们面临的困境比起来不值一提。

“在采访中,几乎每个人都自觉地认为,自己生活在底层。”吴飞跃对《新华每日电讯》记者说。

想像天使在流水线上生产雪花

包装车间灯火通明

我手握电熨斗

集聚我所有的手温

我要先把吊带熨平

挂在你肩上才不会勒疼你

然后从腰身开始熨起

多么可爱的腰身

可以安放一只白净的手

林荫道上

轻抚一种安静的爱情

最后把裙裾展开

我要把每个皱褶的宽度熨得都相等

让你在湖边

或者在草坪上

等待风吹

你也可以奔跑

但,一定要让裙裾飘起来

带着弧度

像花儿一样

我要洗一件汗湿的厂服

我已把它折叠好

打了包装

吊带裙

它将被打包运出车间

走向某个市场

某个时尚的店面

等待惟一的你

陌生的姑娘

我爱你

——邬霞《吊带裙》

写《吊带裙》的时候,邬霞已在深圳工作了12年。1996年,作为第一代留守儿童,14岁的邬霞从四川内江千里迢迢来到父母打工的深圳,进入了母亲工作的制衣厂,成为一名童工。

从此,邬霞再没回过四川老家。真正意义上地扎根深圳是她这20年来最大的梦想。青春就像线头被岁月的剪刀一刀刀剪掉。但在深圳打拼二十年,带着两个孩子的她和父母、妹妹6口人依旧挤在破旧逼仄的出租屋里。

邬霞对《新华每日电讯》记者说,初入社会的自己也有过自杀的念头。在一次被工厂的管理人员训斥后,邬霞冲到公共洗澡间,推开窗户。把脚伸出去的一刹那,邬霞觉得好轻松,感觉跳下去就没有烦恼了。

比许立志幸运的是,跟她在同一家工厂打工的母亲赶上来一把拉住了她。母亲哭着对她说:“好死不如赖活着。只要活着,就一定有希望。”

后来,写作成了伴随邬霞打工岁月的精神支柱和希望。还住集体宿舍的时候,晚上十一二点下班,吃个宵夜,排队洗衣服洗澡。完成这些后,邬霞就爬到上铺,拉上帘子,一页页地编织着自己的精神世界,直到凌晨三四点。

邬霞笔下的女孩们往往过得都比她好。就如这首《吊带裙》,读不出大多数打工诗歌的惨烈和压抑。这也是她被秦晓宇和吴飞跃看重的地方。在纪录片《我的诗篇》里,邬霞被选中成为六名主要角色之一。

摄制组去邬霞家里拍摄,邬霞和妹妹问导演吴飞跃,能不能帮她们录制一些唱歌的视频。原来,在诗歌中给予女孩阳光和幸福的邬霞,这几年的生活愈发艰难。

身患重病的父亲因为抑郁,几次试图结束自己的生命。虽然在父亲被抢救时,文友们的爱心捐赠帮助邬霞一家渡过难关。但父亲的病没有好转。她告诉吴飞跃,自己和妹妹想去《中国梦想秀》碰碰运气。在朗诵会上播放的纪录电影的预告片中,邬霞说,即便再重的石头压着我,我也要昂着头,等待那束阳光。

来自广东化州的诗人乌鸟鸟是纪录片里的另一位主角。他曾在佛山一家薄膜厂的流水线上工作了11年。

2014年下半年,乌鸟鸟算得上双喜临门。他的第二个孩子平安来到这个世界,自己也获得了第二届北京文艺网国际华文诗歌奖三等奖。

帮他拿下奖项的是《狂想》系列诗。和邬霞不同,同为八零后的乌鸟鸟在诗歌创作上,一开始就有出人头地的目标。他想写得跟别人不一样,他想写出自己的成绩来。他研究了很多优秀的作品,决定自己的诗歌一定要有鲜明的特色。

于是,他选择了与众多打工诗人描述现实生活不同的道路——狂想。他想象天上的天使在流水线上生产着雪花,他想象大雪压塌了国境线,把地球也压得倾斜了。吴飞跃问他灵感从哪儿来。乌鸟鸟笑着说,多看看科幻片。

2014年4月,乌鸟鸟失业了。摄制组拍摄了他找工作的经历和在大城市中的迷茫。在这次朗诵会上,吴飞跃问乌鸟鸟进展如何。他又有了很多想法,开公司,做生意,但都还只是计划。

这位已过而立之年的八零后唯一笃定的是再也不回到工厂。

“失去了自己的爱人”

从北京退到深圳,从东莞

退到杭州,从常熟退到宁波

从温州退到成都,退到泥土、草木

五谷的香气里,故乡依然

很远,是一只走失的草鞋

退,继续退,从工地里退出来

从机器里退出来,从那滴泪水里

退出来,从四十岁退到三十岁

二十岁,十岁……故乡依然

很远,是一只走失的草鞋

退,继续退

面朝未来

退到母亲的身体——那里

没有荣辱,没有贫穷贵贱之分

城乡之别。没有泪水,相遇的

都是亲人

——唐以洪《退着回到故乡》

在朗诵会上,用浓浓的川普朗诵这首《退着回到故乡》的唐以洪不知道自己的战斗是胜利,还是失败。

这几年,他拿了郭沫若诗歌奖、中国打工诗歌奖,在诗坛上逐渐有了一席之地;这几年,他已退到资阳,离农村老家不过两三个小时车程的地方。但回故乡并不容易。

“这个故乡不是生养我的故乡。那个心灵里的故乡早已逝去了。”荒芜的土地,破败的房屋,陌生的幼童,熟识的老人们早化为山间的坟茔。

更难受的是子女的疏离。和很多外出务工者一样,唐以洪的孩子年幼时留守农村,由爷爷奶奶带大。虽然唐以洪现在把他们带在身边上学,但已上中学的孩子早有了自己的世界。“这是不正常的距离感。长期没有和我们相处,他们的内心世界、为人处世就和你很不一样。你很难理解他。在他们的心里,父母是欠他的。”唐以洪对《新华每日电讯》记者说。

在服装厂填充鸭绒的八零后小伙子吉克阿优有着相似的烦恼。身为一名崇尚火的彝族人,回到家乡,连一顿简简单单的柴火饭也烧不好。多年辗转于重庆、广东、浙江、北京的他习惯用的是电饭煲。村里的老人叹息:“你们是没有根的一群人,你们的灵魂受到了城市的污染,以后还能不能回到祖先这里啊?”

聊起大凉山深处的故乡,吉克阿优对《新华每日电讯》记者说:“出门在外,特别想家;回家之后,又特别想出来。如果土地是爱人,那么,我们已经没有了爱,失去了自己的爱人。”

邬霞是不用纠结的。老家的房子早已坍塌。2014年11月,《我的诗篇》摄制组来到深圳,吴飞跃问有没有什么能帮到她。邬霞说,希望能带父母去市中心的莲花山公园看看花展。

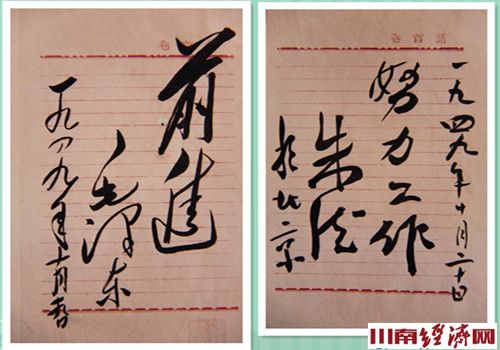

登到山顶,站在改变了深圳,乃至全中国命运的伟人的雕像前,父亲很自豪地点点头:“这是我们四川老乡,我们跟他拍张照吧!”然后,邬霞一家人站在莲花山顶,静静远眺这座城市的繁华。

(原标题:当代工人诗歌:吟诵中国深处的故事)