作者:白连春

我们所有人都是母亲生的。

几乎,我们所有人,都是由母亲和父亲一起养大的。有一些人,父亲在外工作,或者母亲和父亲离了婚,或者父亲和母亲其中一个死了,由母亲或者父亲单独养大。在困难年代,还有一些人,因为自家父母太穷,不得不抱养在别家。这些父母离了婚,或者父母其中一个死了,以及抱养在别家的孩子,长大后,他们的性格多少会受到影响,童年和少年时代的不幸经历,在很长一段时间,都会左右他们的生命。

我的情况特殊:我的父母没有离婚,我却由祖母单独养大。我的祖父在泸州城里。小时候,我一直认为是父母不要我。他们要了三个弟弟,为什么不要我?我常常这样问。没有人回答我。我虽然由祖母养大,但是祖母给我的爱很少。她一个人住在乡下。她的男人不爱她,他住在城里,她的儿子恨她,虽说和她住在同一个生产队,然而他们两家之间隔着三座山。她在男人和儿子那里受了气,就在我身上出。她骂我,打我,不准我吃饭,我有一丁点儿惹她不高兴了,就罚我跪在石头上。稍大一些的时候,我割草,捞树叶,到山下的工厂生活区捡破烂,挑粪,进城收潲水,做做种种农活。

现在,我已经四十四岁了,因为贫穷,因为热爱诗歌,还没有结婚,而且,我病了。我从打工的北京回到故乡四川,在泸州医学院附属医院住院,一共住了两个月。这中间,父亲一次也没有来看过我,母亲只来看过我一次。在我的病房里,母亲呆的时间不到半个小时,因为是和其他人——我的两个姨、两个舅妈一起来的,母亲也没有给我说话。母亲走在众亲戚的最后面,进入我的病房,她走到我跟前,一句话未说,从怀里摸出一把米,劈头盖脸砸到我的身上,弄得我一头一脸到处是米,我躺的病床上,也到处是米。我愣了一瞬间,立刻就明白了:原来母亲去信迷信了。在我的故乡,这叫抹米。如果谁家有人病了,这家的母亲或者父亲,或者母亲和父亲一起,端一碗米,到神汉或者药妈家,神汉或者药妈对着米施一通法,这米砸到病人身上,就可以把妖魔鬼怪赶走,去痛治病了。按母亲的想法,我病了,是被妖魔鬼怪缠上了。她给我身上砸了一把施了法术的米,赶走了缠我的妖魔鬼怪,我的病就好了。母亲对此深信不疑,两个月中,就只到医院看过我这一次。果然,住了两个月的院后,我出院了。我回到我的出生地四川省泸州市沙湾乡联合村沙坪组。

我没有自己的房子,本想住到二弟家,因为父亲母亲都住在二弟家。我病了,我回来了,二弟也要我住到他家,但是二弟在茜草镇上杀鸭子,家里到处都堆着鸭毛。我的肺有病,害怕鸭毛,不得不住到同学杨昭龙家。现在,我的生活基本稳定了下来。每天上午,我在同学家干点自己的活:看看书,或者写点什么。每天下午,我都到二弟家。我父亲的身体比我母亲差,所以,父亲干活少,重的,累的,脏的活都是母亲做。我到二弟家,力所能及地多多少少帮着母亲做一些活。这样,我既可以在母亲身边,又可以做点农活得到一些锻炼。

我四十四岁,得了几种病:包括失眠,肺结核和前列腺增生,腰间骨质增生,胆囊息肉,十二指肠糜烂,便秘等,医生还怀疑我得了什么癌症,至今没有确定,也许,真的像其他病人一样,我活不了多久了。

就这样,我四十四岁,病了,终于生活在了母亲身边。母亲已经是快七十岁的人了,她究竟多少岁,我不知道,我没有问过。我只记得有一天,那时候我刚出院,身体还很虚,我住在同学杨昭龙家,出门杨昭龙都不放心,他和他妻子必须有一个人陪着。在那天之前的某天,母亲就要我那天去吃饭。那天,我的另一个同学杨元海和他妻子一起来看我。我们五个人在山上闲转,傍晚时分,到了我母亲家。我母亲还在地里干活。她没有提要留我吃饭的事。我们在地边呆了一会儿就走了,因为天要黑了。第三天,我又到了母亲家。我问母亲那天怎么回事?母亲说那天是她的生日,接着,她又说,那天炖了一只鸡,本要留我吃饭的,但是因为我们一共来了五个人,怕不够吃,所以,母亲没敢留我,怕留下我们五个人后,二弟和二弟媳骂她。听了母亲的话,我很伤感,不知说什么才好。我们那么沉默了一会儿,母亲又说,那只鸡是二弟拿回家的,是一只死了很多天的鸡,都臭了,因此,她连外婆都没有请。说到这里,母亲停住,再也没有说话。她本就是不爱说话的人。我坐在母亲身边,真的不懂得该如何安慰母亲。我已经不是伤感,而是伤心了。我那么伤心着,想问母亲多少岁也忘了问。

母亲是外婆最大的孩子。外婆一共生了十一个孩子,现在还活着的只有四个:一个舅舅,两个姨,还有我母亲。外婆住在舅舅家,已经九十多岁了,眼不花耳不聋,脑子更没有糊涂。外公去世得早,还不到三十九岁。母亲是最大的孩子,理所当然应该帮着她的母亲干活,养活弟弟妹妹。遥想那些日子,刚解放没有多久,那是我们中国最困难的时候。外婆一家十三口,先死丈夫,然后死孩子,一个,两个,三个,一个接一个,一共死了八个。

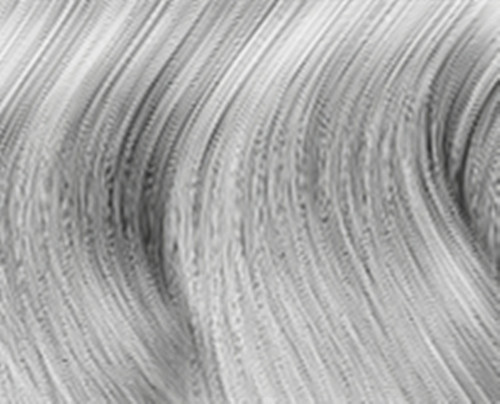

那些日子,母亲和外婆,她们该如何相依为命,才能不被痛苦击倒,她们该如何挺住,才能活下来。现在,外婆九十多岁,她的大女儿都已经快七十岁了。劳累一生,九十多岁的外婆还力所能及地给舅舅做一些简单的活,比如,烧火煮猪草,洗衣服。那天,我到外婆家,正赶上外婆刚洗了澡。她的头发披散着,那白,是我见过的全世界最白的。我说,外婆你不冷啊?我说着,顺手就摸了外婆的头发。头发这么湿。我说。外婆转身看见我,说连春你来了,你帮我吹头发吧。于是,外婆拿来舅妈的吹风机,递到我的手里。我四十四岁,从来没有用过吹风机,更没有用吹风机给女人吹过头发。我浑身颤抖,手忙脚乱,不知如何是好。要知道,我要给她吹头发的女人是我母亲的母亲啊。见我久久没有吹。外婆说你吹啊。我不会。我说。外婆接过吹风机,指给我看开关的所在。我开了开关。风是冷的。我吓了一跳。怎么是冷风呢?我移开吹风机,同时高声叫喊。听到我的叫喊,舅舅过来,给我把风调成了热的。我一手握着吹风机,一手梳理着外婆的头发。外婆自己也拿梳子梳着。我这么一手握着吹风机一手梳理着外婆的头发,泪水,无声无息,自己就出来了。我不知道为什么我会哭。我不知道为什么我要哭。反正,我就是哭了。我哭啊哭啊不知道哭了多久。

和舅舅家比,二弟家要穷很多。二弟媳没有吹风机。母亲更没有。二弟媳用什么梳子,我不知道。母亲用的梳子是断了五个齿的,就放在院子里的窗台上。我一进院子就能看见。母亲的头发整天乱着,忙进忙出,忙里忙外,甚至连梳头的时间都没有。她穿的衣服也很脏,样式过时,颜色灰暗,由于舍不得洗衣粉,也舍不得水,她洗衣服从来没有洗干净过。母亲的头发都已经白了,只是没有外婆的白。从我离开北京回到四川,到现在已经五个多月了,我没有看见母亲洗过一次澡。我也没有给母亲说外婆洗澡我帮外婆吹头发的事。母亲如此忙,不过年过节,她哪里肯洗澡呢?她哪里舍得洗澡呢?又花水,又花煤,又花时间。我每天下午到母亲家,帮着母亲做一些简单的农活,同时默默地盼着有一天能碰上母亲洗澡,我好到舅舅家,借来舅妈的吹风机,给母亲吹吹头发。

我这一辈子,可能永远也没有机会给母亲吹头发了。

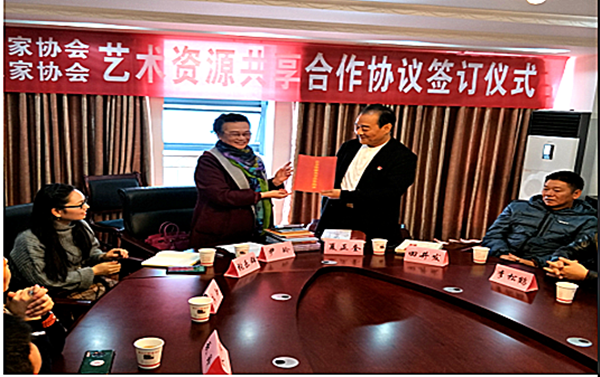

苦瓜诗人白连春(初旭/摄 影)

作者介绍:白连春:1965年生于四川省泸州市沙湾乡,出版诗集《逆光劳作》《被爱者》《在一棵草的根下》《一颗汉字的泪水》散文集《向生活敬礼》小说集《天有多长地有多久》。中篇小说《二十一世纪的第一天》获《中国作家》优秀作品奖,《拯救父亲》获中国小说学会排行榜中篇小说类第三名。两次获四川省文学奖,两次获四川日报文学奖。

-

川南经济网版权与免责声明:

1、凡本网注明“来源:川南经济网”的所有作品,版权均属于川南经济网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:川南经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明“来源:XXX(非川南经济网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章发布30日内进行。

※有关作品版权事宜请联系:13882779006 邮箱:3109022@163.com